はじめに

エンジンに吸気される空気量を測定する重要なセンサ。

空気量そのものが計測出来れば良いが実はそう簡単な話では無い。

MAF(吸気流量センサ)概要

一般名称はエアフロメータ。

以下のタイプが存在する。(by Wikipedia)

- フラップ式(メジャリングプレート式)

- 熱線式(ホットワイヤー式)

- カルマン渦流式

これに加えて、圧力センサを利用した高性能タイプもある。

サンプリング可能周期が短いため、クランク歯が細かいタイプでも計測可能となる。

(通常をクランク角\(30[deg]\)毎とすると、\(6[deg]\)毎に計測可能になるなど。)

クランク角毎にサンプリングし、1TDC間としての平均値を制御用の吸気流速\(Q_a[g/sec]\)とする

実際にはさらに吸気温度、大気圧による膨張係数を負荷してデータ精度を引き上げる。

MAF(吸気流量センサ)の特性

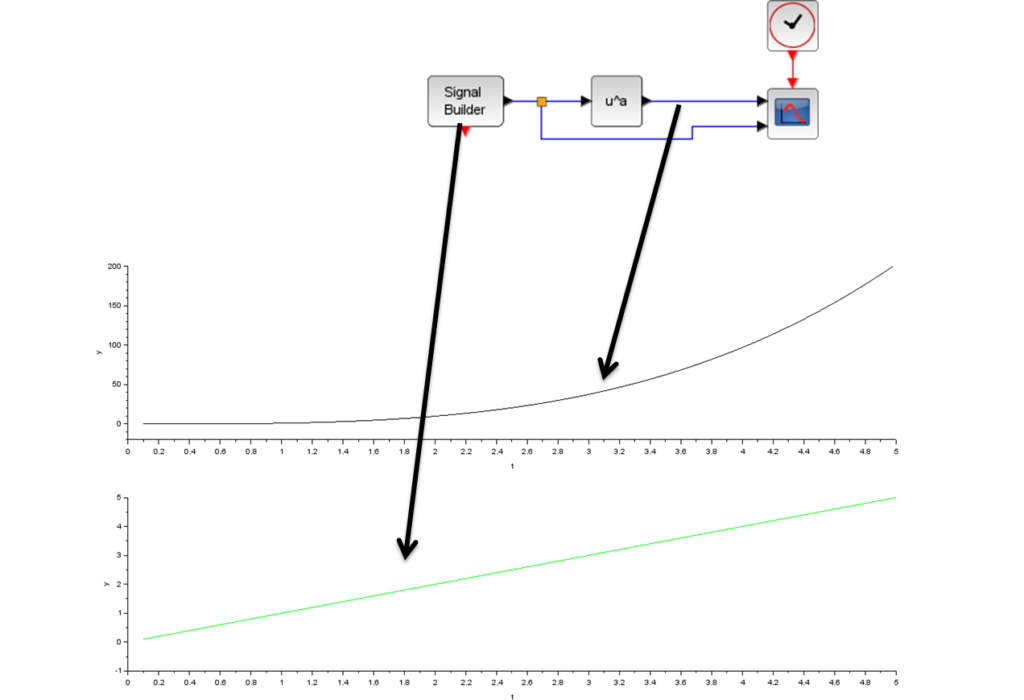

ホットワイヤー式を使用することを前提とし、吸気流量センサ電圧\(E_a (0~5[V])\)入力で対数関数特性で吸気流速\(Q_a(0~200[g/sec])\)とする。

実値に対して\(a*x^b+cx+d\)式に同定させると以下で式が得られた。

$$Q_a[g/sec]=E_a^{3.3}[V]$$

MAF(吸気流量センサ)簡易モデル

エンジン回転数と吸気流量の関係性

MAF(吸気流量センサ)で取得できるのは1秒間の吸気流量こと吸気流速\(Q_a[g/sec]\)となる。

制御で欲しいのは実空気流量\(G_a[g]\)である。

回転が速いほど、実際のサンプリング時間は短くなるので

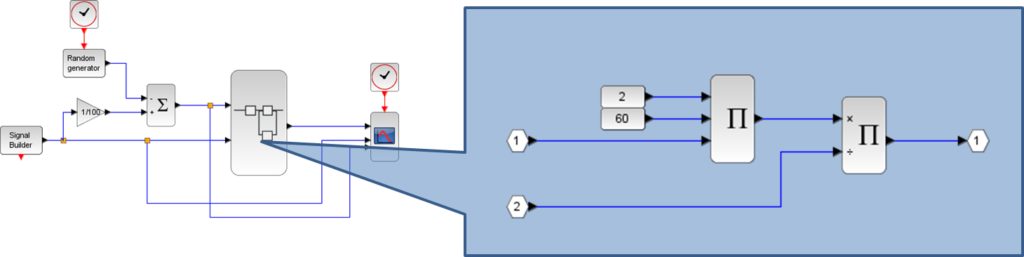

エンジン回転数\(N_e\)からTDC期間を算出し、その逆数を元に実空気流量\(G_a[g]\)を算出する。

$$G_a[g]=\frac{Q_a[g/sec]×2[round]×60[sec/min]}{N_e[round/min]}$$

2をかけているのは噴射周期が2TDCに1回であるため。

実吸気流量算出簡易モデル

吸気流速\(Q_a[g/sec]\)はエンジン回転数\(N_e[rpm]\)を定数で除算した後に乱数をいれたもので代用している。

![Scilab、シミュレーション結果、実吸気量Ga[g]、エンジン回転数Me[rpm]、吸気流量Qa[g/sec]](https://www.simulationroom999.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/MAF03-1024x462.png)

外部診断機とMAF(吸気流量センサ)

| PID (hex) | Data bytes returned | Description | Min value | Max value | Units | Formula |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 2 | MAF air flow rate | 0 | 655.35 | grams/sec | ((A*256)+B) / 100 |

| 50 | 4 | Maximum value for air flow rate from mass air flow sensor | 0 | 2550 | g/s | A*10, B, C, and D are reserved for future use |

SAE J1979要求としてMode$01のPID$10にて読み出し要求がある。

エンジン駆動、停止に関わらずレポートすることが要求されている。

また、PID$50にてMAFの最大値を可変にする仕様がある。

これは高排気量車の場合、\(655.35[g/sec]\)を超え得るため、レポート最大値を引き上げるためのものである。

(\(800~900[g/sec]\)は十分にあり得る。)

まとめ

- MAF(吸気流量センサ)で取れるのは吸気流量ではなく、吸気流速だった。

- よって、時間で積分してあげればよい。

- 実際にはエンジン回転数から求めた”TDC期間×2″を掛けることで積分相当としている。

コメント