バックナンバーはこちら。

https://www.simulationroom999.com/blog/model-based-of-minimum-2-backnumber/

はじめに

前回、OpenModelicaのライブラリブラウザからDCモータモデルのサンプルを発掘。

とりあえずそのまま動作させて主要なパラメータを確認。

問題無く動作するようだ。

今回は、そのサンプルをちょっと掘り下げていく。

登場人物

博識フクロウのフクさん

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。

https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。

https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

ModelicaのDCモータモデルの掘り下げ

とあえず、DCモータモデルのサンプルは動いたけど

あんまり理屈はわかってないんだよねー。

以前も貼ったけど、

基本的なのはここから読み取るしかないかなー。

まぁそうなんだろうけど、

今回のモデルとどう紐づくかのイメージが湧かないんだよねー。

なるほど。

じゃー、OpenModelica Connection Editor上の見え方と

各領域の関係性だけ説明するか。

DCモータモデルの各領域

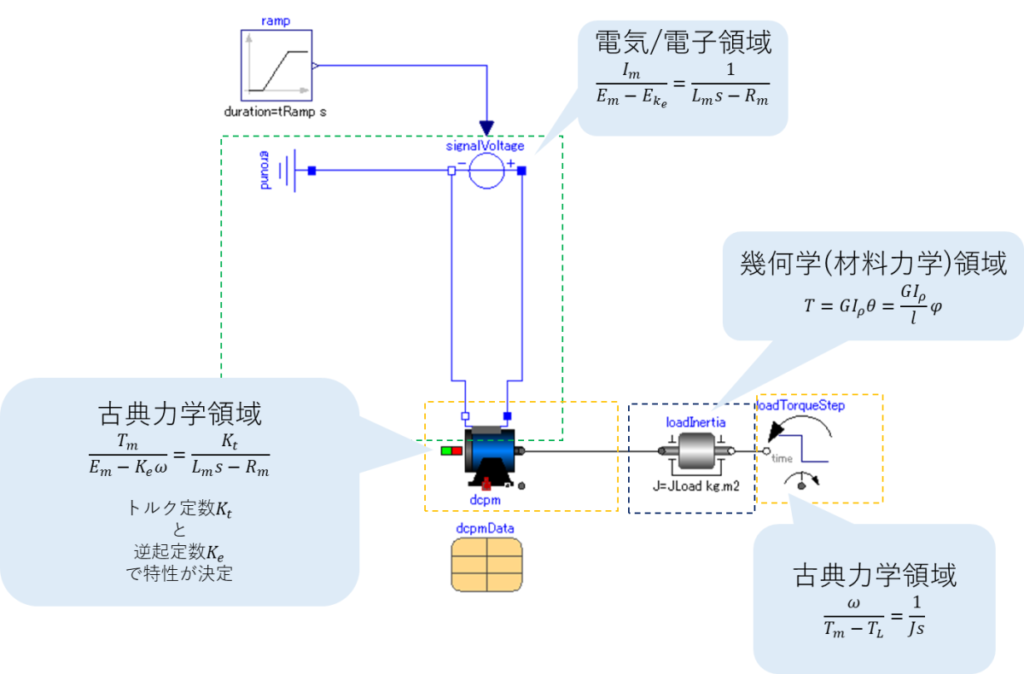

ざっと絵にするとこんな感じだ。

うーんと、

- 電気/電子領域

- 古典力学領域

- 幾何学(材料力学)領域

ってのが絡んでくるのかー。

DCモータモデルもmassモデルと比べたら複雑ではあるが、

それでも最小規模。

最小規模でも領域横断が出てくる。

ホント厄介だよねー。

とはいえ、領域を横断しても理論的に動きが分かるってことだから

昔の人は良く特定したよね。

た、確かに・・・。

計算すれば結果が分かるってのはすごいことかも。

さらにModelicaのような言語でモデリングすれば

細かい理屈は抜きでシミュレ―ションが出来てしまう。

うーん、厄介という発想が失礼ってことかー。

物理モデリングの手順とか

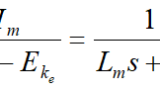

まぁ物理モデリングの手順っておおざっぱに言うと

①伝達経路の定義

②伝達関数導出

③微分方程式の解決

④シミュレーション

の4段階なんだけど、

このうち③を省略してくれてるのがSimulinkとかScilabだねー。

あー確かに演算に関しては悩まなくてよさそうになるよね。

そして、Modelicaは③に加えて②も省略できる。

そっか。

いろんな方程式が最初からモデルに組み込まれてるから

②も省略できるのか。

まぁ微調整とかはいるかもだけど、

①が出来てしまえば②はそれほど悩まないって特性はあるねー。

なるほど。

こう説明してもらえると、

「難しいことをやってる!」

ってイメージから

「難しいことを簡単にできるようにしてる!」

ってイメージが強くなるね。

今後の方針

今後の方針としては、

やはりDCモータモデルを少し紐解いた方が良いかなって思ってる。

うーん、まぁその方がいいのかなー。

まぁ細かい理屈というより、こういう工夫がされてるよー。ってあたりだから、

何かを理解しなきゃいけないって話にはならないと思うよ。

だったら、OKだ!

(うーん、そういう反応されるのもちょっとアレだな・・・。)

まとめ

まとめだよ。

- ModelicaのDCモータモデルをちょっと掘り下げ。

- 以下が絡んでくる。

- 電気/電子領域。

- 古典力学領域。

- 幾何学(材料力学)領域。

- 以下が絡んでくる。

- 物理モデリングは伝達経路、伝達関数、微分方程式解決、シミュレーションの4つの工程がある。

- Modelicaは伝達関数、微分方程式解決をサボれるツール。

バックナンバーはこちら。

コメント